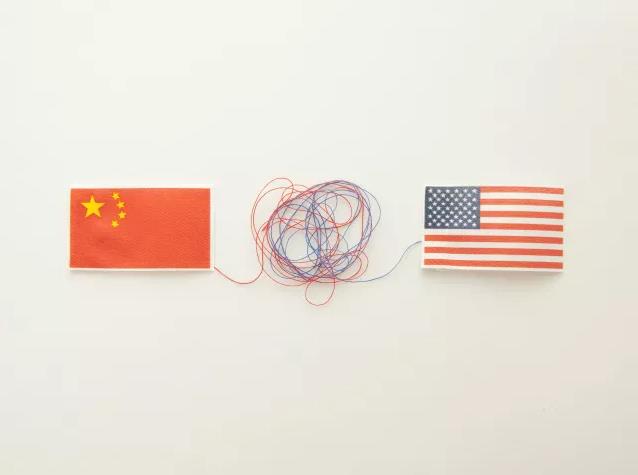

看門道不看熱鬧,商務部為你科普“中美貿易逆差”

美東時間3月22日,美總統特朗普簽署備忘錄,基于美貿易代表辦公室公布的對華301調查報告,指令有關部門對華采取限制措施。據報道,特朗普還宣稱“這只是開始”,并提出必須減少1000億美元的對美貿易順差。一時間,“中美貿易逆差”引發廣泛討論。

中美貿易逆差真像美方說的那么大?貿易逆差又從何而來?跟中國做生意,美國到底吃虧嗎?商務微新聞今天為你科普“中美貿易逆差”背后的門道。

被嚴重高估的貿易逆差

“中美貿易統計是存在差異的。”商務部部長鐘山說,中國和美國統計工作組多次就中美貿易統計差異進行比較研究,這個工作組由兩國政府機構專家組成。根據這個工作組的測算結果,美國官方統計的對華貿易逆差被高估了20%左右。去年工作組分析的結果,美國的逆差高估了21%。

據媒體報道,美方統計的對華貿易逆差超過千億美元量級。然而,對于這個數據,不少美國專家都認為“被不準確地高估”。

美國南加州大學跨國法律貿易中心主任布萊恩·派克說,美國政府引用的貿易數據只包括貨物貿易,并沒有反映服務貿易,事實上,服務業占美國國內生產總值的70%以上。雖然美國對中國的貨物貿易是逆差,但在對中國的服務貿易方面卻長期順差。比如,2016年美國向中國出口電影51 部,創收近160 億美元,中國游客和留學生在美支出超過510 億美元。這些美國賺錢的大項都不在美統計口徑內。

中美貿易逆差又從何而來?

簡單地說,在美方看來,從中國進口的比出口到中國的多,就形成“貿易逆差”。問題來了,美國對中國的進口為什么多?

一方面,在全球化背景下,中國成為世界工廠,包括美國在內的外企搬到中國來生產,然后再由中國出口到美國。在這種模式下,即使許多商品在中國并沒有產生統計數據中顯示的附加值,但外貿統計上就算作中國的外貿順差。

另一方面,不只對中國,美國對全球貿易長期存在逆差。耶魯大學高級研究員史蒂芬·羅奇表示,美國與100多個國家之間都存在貿易逆差。美國經濟以服務業為主,低儲蓄、高消費,本國生產無法滿足國內消費需求,需要進口大量消費品。貿易逆差實質上是美國利用別國剩余儲蓄,來維持超出自身生產能力的消費水平。

那么,又是什么影響了美國對中國的出口的增長?

“貿易競爭力從根本上說是產業的競爭力。”國務院發展研究中心副主任隆國強說,中美雙邊貿易不平衡的重要原因是美國商品在中國市場的競爭力不足。中美之間,無論出口還是進口,都由“市場說了算”,是兩國企業和消費者自主選擇的結果。

同樣的匯率水平下,中方在勞動密集型產品方面是順差,而在資本技術密集型產品、農產品和服務貿易方面都是逆差。這充分說明競爭力強的產業,順差就會多。“美方要解決美中逆差問題,不應從削弱中國對美出口入手,而要美國企業增強自身產品的競爭力。”

相比之下,美國最有出口競爭力的兩個領域,一是農業,由于自然稟賦優越,農業勞動生產率較高;二是高新科技行業,但在這個領域,美國是限制出口的,尤其是限制對中國出口。

“美貿易不平衡還與美方高技術對華出口的管制有關。”商務部部長鐘山說,美國研究機構報告顯示,如果美國對華出口管制放寬,對華貿易逆差可減少35%左右。

跟中國做生意,美國到底吃虧嗎?

商務部發布的《關于中美經貿關系的研究報告》顯示,全球價值鏈中,貿易順差反映在中國,但利益順差在美國,總體上雙方互利共贏。據中方統計,2017年,中國貨物貿易順差的57%來自外資企業,59%來自加工貿易。中國從加工貿易中只賺取少量加工費,而美國從設計、零部件供應、營銷等環節獲利巨大。

事實上,美方通過大量進口源自中國的低成本勞動密集型產品,大大降低了美國人的消費成本,提升了“消費者剩余”,實際上是改善了美國消費者的福利,在宏觀上也有利于美國抑制通貨膨脹。

據美方統計,2012—2016年,美失業率逐年下降,從9.6%降至4.9%,但總體貨物貿易逆差卻從6909億上升到7967億美元。

專家表示,中美貿易逆差形成原因復雜,與兩國經濟發展水平和產業結構相關。貿易逆差不是一天形成的,更不可能通過強制措施一下子解決。